核物理研究センターについて

大学の中にある大型施設という特性を活かしながら、

原子核物理学とその応用分野の最先端研究を推進する

世界の国際共同利用・共同研究センター

核物理研究センターは、大学附置の加速器としては国内最大のサイクロトロン加速器施設を持った全国共同利用研究施設であり、大阪大学の中でも特色のある研究・教育の場を提供しています。大学キャンパス外にもSPring-8のレーザー電子光施設や神岡二重ベータ崩壊実験施設 を擁し、国際共同利用・共同研究拠点「国際サブアトミック科学研究拠点」として、国内のみならず、全世界の研究者との共同研究を通して、原子核物理と関連するサブアトミックの世界、すなわち十兆分の一センチメートルという極微の世界を支配する基本法則の解明を目標にした基礎物理学の実験研究、理論研究を推進しています。一方、加速器からのビームによって二次的に生成する中性子やミューオンを用いた物質科学への応用や、放射性同位元素生成を通じた医療への貢献などにも取り組んでいます。

核物理研究センターの運営や研究計画の策定にあたっては、原子核物理コミュニティ、および関連する分野からの外部委員が半数以上を占める核物理研究センター運営委員会、研究計画検討専門委員会(P-PAC)が組織され、そこで審議されます。また、P-PACの下には、B-PACとQ-PACが設けられ、それぞれサイクロトロン実験の課題採択とレーザー電子光実験の課題審査を行っています。

加速器を用いる実験であるために、放射線安全対策には万全を期しています。安全衛生管理室、放射線管理室を中心に共同利用者の安全で円滑な研究推進をサポートしています。

核物理研究センター(RCNP) 全景

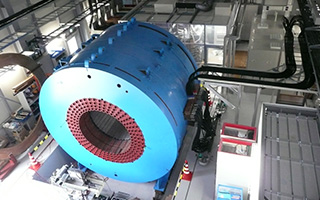

Ring-Cyclotron

LEPS2

各種委員会・教授会

歴史・沿革

大阪大学における

原子核物理学研究の歩み

1931年

大阪帝国大学創設。初代総長 長岡半太郎(土星型原子模型)。

1933年

理学部創立。湯川秀樹 講師着任。

コッククロフト-ワルトン型加速器建設開始(菊池正士)。

1935年

湯川秀樹 中間子論第一論文発表。

サイクロトロン建設開始(菊池正士)。

1937年

サイクロトロン完成。

1940年

バンデグラーフ型加速器建設開始(若槻哲雄、伏見康治)。

1955年

理学部附属原子核実験施設の設置。

大阪大学

核物理研究センターの歩み

1962年

日本学術会議、核物理研究所の設置勧告。

1971年

大阪大学核物理研究センター、全国共同利用センターとして発足(山部昌太郎)。

1973年

AVFサイクロトロン完成。

1976年

共同利用実験開始。

1985年

サイクロトロンカスケード計画を立案。

1987年

リングサイクロトロン施設建設開始。

1991年

リングサイクロトロン完成。

1997年

大塔コスモ観測所開設。

2000年

SPring-8 レーザー電子光実験施設(LEPS)完成。

2005年

入射サイクロトロン更新完成。

2007年

宇宙核物理学寄附研究部門発足(~2012年)

2009年

神岡二重ベータ崩壊実験室開設

2010年

共同利用・共同研究拠点(サブアトミック科学研究拠点)に認定

2011年

理学研究科附属原子核実験施設を統合

2013年

SPring-8 レーザー電子光実験施設Ⅱ(LEPS2)完成

2018年

国際共同利用・共同研究拠点(国際サブアトミック科学研究拠点)に認定