book の履歴(No.35)

- 履歴一覧

- 差分 を表示

- 現在との差分 を表示

- ソース を表示

- book へ行く。

- 1 (2017-02-02 (木) 09:52:02)

- 2 (2017-02-02 (木) 09:52:31)

- 3 (2017-03-01 (水) 21:50:47)

- 4 (2017-03-02 (木) 08:44:14)

- 5 (2017-03-11 (土) 13:55:50)

- 6 (2017-03-11 (土) 16:32:04)

- 7 (2017-03-12 (日) 10:36:48)

- 8 (2017-03-12 (日) 21:25:58)

- 9 (2017-03-13 (月) 02:16:16)

- 10 (2017-03-13 (月) 12:42:18)

- 11 (2017-03-14 (火) 10:13:15)

- 12 (2017-03-14 (火) 21:49:58)

- 13 (2017-03-22 (水) 11:16:18)

- 14 (2017-03-24 (金) 21:48:16)

- 15 (2017-03-28 (火) 23:28:12)

- 16 (2017-04-10 (月) 12:47:53)

- 17 (2017-04-21 (金) 10:01:06)

- 18 (2017-04-21 (金) 17:47:19)

- 19 (2017-05-15 (月) 09:46:29)

- 20 (2017-05-19 (金) 12:48:45)

- 21 (2017-06-07 (水) 12:42:14)

- 22 (2017-06-07 (水) 16:34:50)

- 23 (2017-06-11 (日) 13:41:30)

- 24 (2017-06-11 (日) 18:13:34)

- 25 (2017-06-19 (月) 19:15:54)

- 26 (2017-06-20 (火) 00:13:56)

- 27 (2017-06-20 (火) 13:56:43)

- 28 (2017-06-30 (金) 14:17:24)

- 29 (2017-07-03 (月) 16:30:12)

- 30 (2017-07-04 (火) 09:57:12)

- 31 (2017-07-06 (木) 09:59:28)

- 32 (2017-07-06 (木) 21:40:45)

- 33 (2017-07-06 (木) 21:41:20)

- 34 (2017-07-09 (日) 12:55:57)

- 35 (2017-07-25 (火) 12:42:41)

- 36 (2017-07-25 (火) 12:55:17)

- 37 (2017-08-01 (火) 22:30:15)

- 38 (2017-12-14 (木) 17:23:19)

- 39 (2018-05-18 (金) 11:27:47)

- 40 (2018-05-29 (火) 13:30:30)

- 41 (2020-11-02 (月) 10:38:34)

- 42 (2023-04-13 (木) 21:02:13)

訂正等: 第1章 / 第2章 / 第3章 / 第4章 / 第5章 / 第6章 / 第7章 / 第8章 / 第9章 / 第10章 / 付録 / その他

お知らせ†

- 5.2節第1段落訂正版のファイルにごく軽微な修正を行いました。(2017/07/25)

- 訂正等の記述に \( \TeX \) の表式を導入しました。(2017/07/06)

- 第5章についての訂正と補足を追記しました。(2017/07/03)

- 第8章について訂正等を追加しました。(2017/06/30)

- 第5章の脚注 4) に対する訂正を追加しました。(2017/06/19)

- 第5章~第7章の誤植の訂正等を記載しました。(2017/06/07)

このページについて†

共立出版から発売予定の『量子散乱理論への招待―フェムトの世界を見る物理―』(フェム物)に関連する情報(誤植・補足など)を紹介します。教科書の基本情報については 共立出版のページ または amazonのページ を参照してください。

※前書き および 目次 (共立出版のサイトに掲載されている pdf ファイルへのリンク)

なお、教科書に掲載している計算結果を得る方法については、数値計算の部屋にまとめています。

出版にあたって†

この本の出版にあたって一番に思うことは、とても贅沢な本づくりをさせてもらったということです。この本の内容は、本質的には、おそらく他の多くの教科書にも書かれていると思います。ただし通常、散乱理論に充てられる紙面は限られるため、説明はコンパクトなものにならざるを得ません。他方、散乱理論の本格的な教科書からすると、この本の内容は基礎の基礎であり、やはりその部分に割くことができる紙面は限られるでしょう。この本では、散乱理論の基礎だけを、心ゆくまで執筆させてもらいました。これは本当に贅沢なことだと思っています。ただしその分、基礎に関しては着実な理解 (堅固な足場) が得られるよう、できるだけ工夫したつもりです (そのあたりのことは前書きで述べています)。もしもこの本が、散乱理論の入門書として成功を収めることができたとしたら、それはひとえに、この本の企画に理解を示してくださった共立出版のご判断の賜物だと思います。

この本を読んで散乱理論に興味を抱いた方は、記載されている結果の再現に挑戦してみてください。前書きで紹介している URL*1 から、数値計算のページに飛ぶことができます。計算環境の構築に多少準備が必要かもしれませんが、プログラムを実際に動かして、自分が算出した結果が実験データを再現することをぜひ「体験」してください。散乱理論がぐっと身近になると思います。本の中で扱っていない反応の断面積を計算してみるのもまた一興でしょう。さらには、自分自身で「知りたいこと」を見出して、それを数値計算で解明できたら、それは研究の第一歩だと思います。色々な形で、散乱理論を楽しんでもらえたら嬉しく思います。

補足 (補完) および誤植の訂正†

[補足] 理解を助けるための追記です。

[補完] 説明が不十分 (不正確) な点を補うものです。

[訂正] 間違いの訂正です。

第1章†

- p.9-10 [訂正]

\( n_0 \) が数箇所登場しますが、それらは全て \( \bar{n}_0 \) と置き換えるべきものです。

具体的な箇所:

9ページ1行目, 式(1.13) [2箇所], 式(1.14) [2箇所], 式(1.16) [4箇所], 式(1.17) [2箇所]

- p.11, 図1.10 [補完]

\( |db| \) は微小量なので、その大きさをプロットすることはできません。実際にこの図でプロットしているのは、\( \theta \) の刻みを \( 1^\circ \) としたとき、その刻み幅に対応する、\( b \) の変化量の大きさです。

第2章†

- p.20, 式(2.25) [訂正]

右辺に \( \exp^{-R/R_0} \) という表記がありますが、正しくは \( \exp(-R/R_0) \) です。

- p.23, 式(2.33)-(2.35) [訂正]

\( d \) は最近接距離です。2.6節の冒頭で導入した最近接距離の記号は \( D_0 \) ですので、ここでも \( d \) ではなく \( D_0 \) を用いるべきです。

第3章†

- p.26, 8行目 [訂正]

「特に誤解のおそれがない場合を除き」は、正しくは「特に誤解のおそれがない場合には」です。

- p.27, 脚注 4) [訂正]

以下のようにするのが正しいです(W は \( \mathfrak{W} \))。この周期的境界条件は,運動量演算子が空間 W の中でエルミート(正確には自己随伴) であることを保証している.なお,もしも空間の端で 0 に減衰する条件を課すと, 運動量の固有状態をつくることができない.

- p.27, 式(3.9), (3.10) [訂正]

\( k \) は大文字の \( K \) とするのが正しいです(3箇所)。

- p.27, 式(3.10)の下 [補完]

波数ベクトルを \( (n_x,n_y,n_z) \) で指定していますが、\( (0,0,0) \) は除外されます。

- p.38, 3.8節の 3行目 [訂正]

\( k_x \) , \( k_y \) , \( k_z \) は正しくは \( K_x \) , \( K_y \) , \( K_z \) です。

- p.38, 3.8節の 3行目 [訂正]

「\( L/(2\pi) \) ごとに」は、「\( 2\pi/L \) ごとに」の誤りです。

第4章†

- p.55-56, 式(4.25), (4.27), (4.29) [訂正]

階段関数の引数が \( r-r_0 \) となっていますが、正しくは \( r_0-r \) です。

- p.56, 式(4.29) [訂正]

階段関数を表す文字が \( \theta \) となっていますが、正しくは \( \Theta \) です。

- p.63, 4.7節 [補完]

いくつかの箇所で、単位が付与されていません。- p.63, p.64, p.69: \( 1.1 A^{1/3} \) fm

- p.64: 0.17 \( {\rm fm}^{-3} \)

- 式(4.56): 右辺最後に (fm)

- 式(4.59): 右辺最後に (fm)

- p.70: 1.6 fm, 1.1 fm

- p.64, 式(4.44) [訂正]

左辺の分母は \( \rho_0^{1/3} \) が正しいです。

第5章†

- p.75, 5.2節の第1段落 [訂正]

ラプラシアンの計算が間違っています*2。正しくは以下のファイルのとおりです。

5.2節第1段落訂正版

5.2節第1段落訂正版

追記: 式(5.20)の右辺1行目で、第2項と第3項の \( \partial \) を \( \partial^2 \) に修正しました。また、式(5.25)の3番目の式で、積分変数を \( z \) から \( z' \) に変更しました。(2017/07/25)

- p.78, 脚注 4) [訂正]

第5章で使用しているポテンシャルは、現象論的に決定されたポテンシャルを微調整したものです。調整の方針は、中心力のみを考慮した純量子力学計算(第8章参照)の結果が弾性散乱の実験データを再現するというものです。教科書では、基準とする現象論的ポテンシャルは

[12] A. J. Koning and J. P. Delaroche, Nucl. Phys. A 713, 231 (2003)

であると書かれていますが、正しくは、12C標的については

B. A. Watson, P. P. Singh, and R. E. Segel, Phys. Rev, 182, 977 (1969)

が、40Ca については

F. D. Becchetti and G. W. Greenlees, Phys. Rev, 182, 1190 (1969)

が用いられています。208Pb については、教科書に記載のとおり、文献[12]が基準として使用されています。ただしその調整の際には、虚部の表面項を 0 とし、中心力の実部と虚部の体積項だけで弾性散乱の実験データを再現するよう、ポテンシャルの深さを決定しました。

- p.80, 図5.5およびその周辺 [訂正]

図5.5の右側の図に示されているのは、\( \chi \) の偏角ではなく、\( \psi \) の偏角です。あるいは、\( \chi \) の偏角と入射波の偏角との差、とみなすこともできます。

- p.83, 式(5.47), (5.48) [補完]

これらの式が表しているのは、正確には、ポテンシャルの虚部 \( W \) を無視した場合の局所エネルギー保存則です。なお、\( W \) を考慮に入れると、局所波数は複素数となります。

- p.87, 式(5.61) [補足]

アイコナール近似の下では、ポテンシャルの実部の符号を変えても、弾性散乱角分布の結果は変わりません。つまり、ポテンシャル(の実部)が引力的か斥力的かを、角分布の解析で決めることはできません。このことは、ポテンシャルの変換 \( V+iW \rightarrow -V+iW \) によって、アイコナール S行列が \( S \rightarrow S^* \) となることからただちに理解することができます。

- p.88, 図5.10 [補足]

この図の計算結果が図4.3のそれと大きく異なるのは、前者では弾性散乱を正しく再現する適切なポテンシャルを用いたのに対して、後者ではポテンシャルを実験に合うように調整したからです。見方を変えると、図4.3で使用(決定)したポテンシャル(正確には階段型関数で表現した原子核の密度分布の半径とゼロレンジ相互作用の強さ)が正しくなかったということです。そのようになる最大の理由は、平面波近似は吸収の効果を取り入れることができないからであると考えられます。

平面波近似では、ポテンシャルの実部も虚部も相互作用の強さという意味しかもちませんから、たとえ虚部があっても断面積は減少しません。これが、正しいポテンシャルを平面波近似に用いたとき、断面積の絶対値が実験値よりも大きく出てしまう理由です。また平面波近似では、吸収が表現できないことにより、原子核の半径は過大評価されてしまいます(4.9節を参照)。したがって、正しい原子核の半径を用いて平面波近似計算を行うと、「半径が小さすぎる」という結果が得られることになります。これが、図5.10で、実験データと比べて計算結果の振動周期が遅い理由です。

この意味で、平面波近似では原子核に関する正しい答を得ることができません。ただし、原子核の半径が質量数の 1/3 乗に比例するという、原子核の密度の飽和性を導くことは可能なのです。これが「平面波近似の限界を認識した上で,その近似の範囲内で決定できることを決定した」という言葉で表現したかったことです。

第6章†

- p.93, 6.2節の第1段落 [補足]

ここでは、標的粒子と散乱せずに素通りするイベントについては考慮していません。これは本書で首尾一貫してとっている立場です。

- p.95, 式(6.7) [補完]

\( P_{\rm R} \) の次元は長さ\( {}^3 \)/時間 ですので、正確には確率ではありません。これは、平面波を無次元の波としたことの“弊害”です(p.40の補足を参照)。平面波を規格化する巨視的空間の体積 \( L^3 \) を考慮に入れる(復活させる)と、\( P_{\rm R} \) の分母に \( L^3 \) が現れるため、その次元は時間の逆数となります。すなわちこのとき、\( P_{\rm R} \) は単位時間あたりの確率となります。そして式(6.2)の \( j_{\rm in} \) の分母にも \( L^3 \) が現れ、2つの \( L^3 \) は相殺します。その結果は式(6.8)と完全に一致します。

\( P_{\rm R} \) を確率(正しくは単位時間あたりの確率)とよぶかどうかは、\( j_{\rm in} \) を流束(単位時間・単位面積あたりの確率の流れ密度)とよぶかどうかとも関連します。本書の立場は、定式化は有限サイズの空間で規格化された波を用いて行い、その結果を簡便に表現する方便として、無次元の平面波を用いるというものです(p.42の議論を参照)。ただしそれはあくまで方便ですので、何かおかしなことが起きたときには、もとの定義に立ち帰る必要があります。\( P_{\rm R} \) が(単位時間あたりの)確率としてふさわしくない次元をもつ問題もその一例です。

- p.109, 式(6.62)の1行上 [訂正]

2つの4元ベクトルの時間成分にある \( E \) は、\( \mathcal{E} \) の誤植です。

- p.110-111, 式(6.67), (6.73) [訂正]

\( \mathcal{E}_{\rm PC} \) は \( \mathcal{E}_{\rm P}^{\rm C} \) の誤植です。

- p.111, 式(6.74) [訂正]

右辺の分母にある \( 1/c^2 \) は不要です。

第7章†

- p.124, 式(7.9) [訂正]

\( \Psi \) の引数が \( (r,R) \) となっていますが、正しくは \( (\xi, \bm{R}) \) です。

- p.126, 式(7.20)[訂正]

右辺の \( V_{01} \) の引数 \( (b,z) \) が抜けています。左辺にある \( V_{00} \) の引数が \( R \) となっていますが、\( b,z \) とした方が他と整合しています。

- p.126, 7.3節 [補足]

ここから、\( V_{ij} \) の引数が \( \bm{R} \) から \( b,z \) に変化しています。これは、原子核の内部スピンを全て無視することから、その密度分布が(1粒子密度・遷移密度ともに)等方的であることに起因しています。ただしこの条件は7.2節から課していますので、密度分布や \( V_{ij} \) の引数は、最初からスカラー量の \( r \) および \( R \) としておいた方が誤解がないかもしれません。

- p.129, 式(7.34) [訂正]

\( \Phi_0 \) の引数は正しくは \( \xi \) です。

- p.131, 式(7.46)の下 [訂正]

\( 250 \) MeV・fm\( {}^3 \) は、正しくは \( -250 \) MeV・fm\( {}^3 \) です。

第8章†

- p.166, 3行目 [訂正]

\( r_0 \) は \( a \) の誤りです。

- p.166, 式(8.52)の次の行 [訂正]

\( x=a \) は、正しくは \( R=a \) です。

- p.167, 第2段落 [補完]

前段は \( L=0 \) についての議論ですが、同じ結論は有限の \( L \) についても成り立ちますので、この段落以降では一般の \( L \) について議論しています。

- p.171, 4行目 [補足]

厳密には、位相差 \( \delta_L \) の定義域は \( 0\le \delta_L < \pi \) に限定されません。散乱エネルギー \( E \) が 0 の極限で、\( \delta_L \) は \( N_{\rm BS}\times \pi \) に定まります。ここで \( N_{\rm BS} \) は、角運動量が \( L \) のとき、考えているポテンシャルが作る束縛状態の数です。これをレヴィンソンの定理とよびます。\( \delta_L \) が \( N\pi \) (\( N \): 整数)だけ変化しても、散乱問題の答は変わりませんが、レヴィンソンの定理と、\( \delta_L \) が \( E \) について連続であるという条件を用いれば、不定性なく \( \delta_L \) が定まります。またこのとき、\( E \rightarrow \infty \) で \( \delta_L \) は 0 となります。

ここで強調したかったのは、「\( \delta_L \) が \( N\pi \) だけ変化しても、散乱問題の答は変わらない」ということです。教科書では、話を簡単化して、これを「位相差 \( \delta_L \) の定義域は \( 0\le \delta_L < \pi \) でなければならない」と表現しました。

- p.171, 式(8.67)の下の式 [訂正]

左辺は \( K \) 倍しなければなりません。

第10章†

- p.201, 式(10.6)の下 [補足]

「微細平衡の原理」は「詳細釣り合いの原理」とよばれることの方が多いようです(砂川重信氏の『散乱の量子論』では、「微細平衡の原理」が用いられています)。

- p.202, 式(10.7) [補足]

左辺の上付き添字 CD は、Coulomb Dissociation の略です。

- p.213, 式(10.44) [補完]

式中で \( \hat{\chi}_{0lm} \) は \( \hat{\chi}_{1m,K_0} \) を意味します。

- p.214, 式(10.48) [補完]

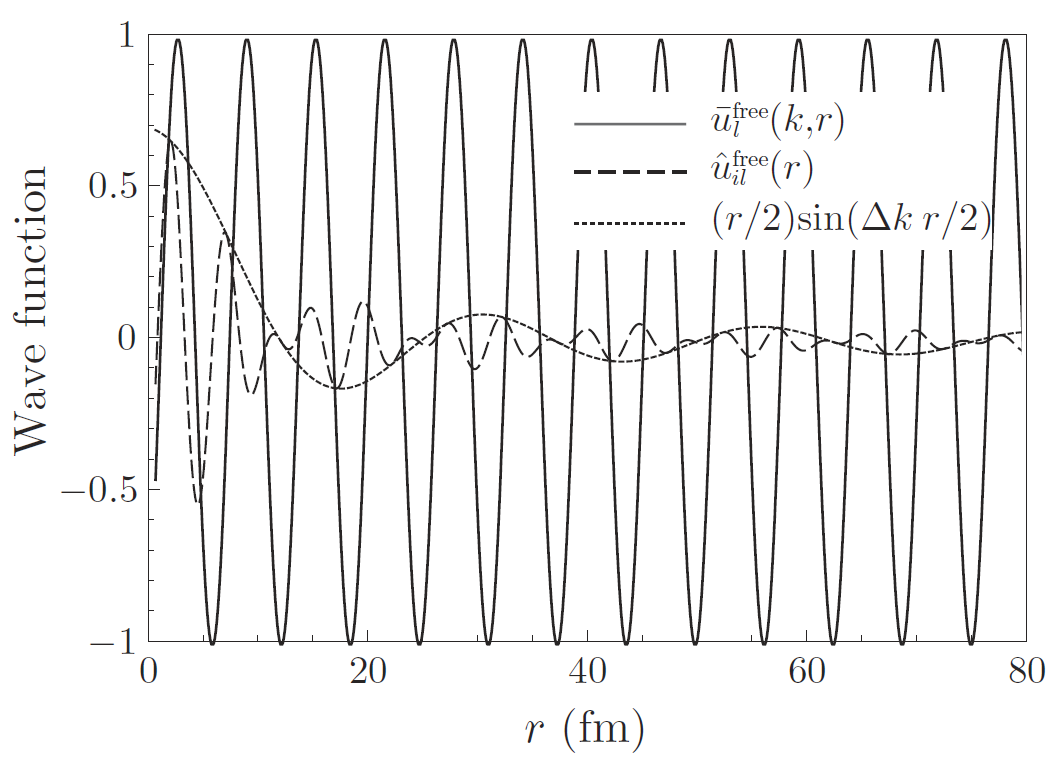

右辺で用いられている球ベッセル関数の表式は、引数が十分大きいところで成立するものですが、ここでは、全ての \( r \) についてこの表式を用いて計算しています。したがって、図10.4 にプロットされている結果は、\( r \) が小さいところでは正しい自由部分波(およびそれを波数について束ねたもの)にはなっていません。

- p.218, 式(10.64) [訂正]

右辺の \( \hbar^2 \) は正しくは \( \hbar \) です。

- p.222, 10.4.7項 [訂正]

これ以降に登場する \( \hat{\eta}_c \) は、正しくは \( \mathfrak{\hat{h}}_c \) です。

- p.255, 式(10.105) [補完]

この近似式が正確に成立するのは、\( L\gg 1 \) かつ \( L\gg |m_0-m| \) かつ \( \theta \ll 1 \) のときです。ただし \( L=0, \) \( \theta=60^\circ \) のときであっても、この近似の誤差は僅か 6% 程度であることが知られています。

- p.234, 式(10.131) [補完]

ウィッタカー関数 \( W \) の添字 \( \eta_0 \) が明示的には定義されていません。\( \eta_0 \) は、式(10.18)で与えられている \( \eta(k) \) の \( k \) に、式(10.132)の \( k_0 \) を代入したものです。

付録†

F: 2 階常微分方程式の数値解法†

- p.273, 式(F.18) [訂正]

[ ] 内の第3項の先頭にある \( 1/12 \) は正しくは \( h^2/12 \) です。

その他†

- 著者略歴 [訂正]

受賞歴の項に記載されている有友氏のお名前は、正しくは「嘉浩」です。お詫びして訂正いたします。

更新履歴†

※(当ページ内の) 誤字・脱字等の訂正は履歴に含めません。

- 5.2節第1段落訂正版のファイルにごく軽微な修正を行いました。(2017/07/25)

- 訂正等の記述に \( \TeX \) の表式を導入しました。(2017/07/06)

- 第5章についての訂正と補足を追記しました。(2017/07/03)

- 第8章について訂正等を追加しました。(2017/06/30)

- 第5章の脚注 4) に対する訂正を追加しました。(2017/06/19)

- 第5章~第7章の誤植の訂正等を記載しました。(2017/06/07)

- 第4章の誤植の訂正および補完を記載しました。(2017/05/15)

- 第3章の誤植の訂正を追記しました。(2017/05/15)

- 第1章・第2章の誤植の訂正を記載しました。(2017/04/21)

- 第3章の誤植の訂正を記載しました。(2017/04/10)

- 第2章の誤植の訂正を記載しました。(2017/03/28)

- 著者略歴中の誤植の訂正を記載しました。(2017/03/22)

- 「補足」「補完」「訂正」の区分について説明を掲載しました。(2017/03/14)

- ページを公開しました。(2017/03/12)